人工智能中的人的形象——与约瑟夫·魏岑鲍姆对话

- 创业

- 2025-04-10 13:23:03

- 9

约瑟夫 ·魏岑鲍姆为躲避纳粹而移居美国后,致力于数学研究并成为麻省理工学院计算机科学教授。他因ELIZA 程序而闻名。该程序的功能是模拟一位(至少在表面上)试图从心理层面理解客户的心理治疗师 ,成为现今模拟人类语言的聊天机器人的早期先例。魏岑鲍姆的研究使他逐渐对计算机的可能性、局限性和用途持批判态度。他关于计算机对人类经验世界影响的开创性著作《计算机的力量和人的理性》,触及了 一个在当时全新、很大程度上未知且即将迎来爆发式增长的领域。本文为魏岑鲍姆在1998 年接受的一次访谈 ,主要关注人工智能的发展、人与人工智能之间的类比论证,以及人机关系的批判性思考。

本文原题为"The Image of Man in Artificial Intelligence: A Conversation with Joseph Weizenbaum”, 原刊于Weizenbaum Journal of the Digital Society 3(3) ,由译者根据CC-BY协议许可翻译并发表在《智能社会研究》2024年第6期。伯恩哈德·珀克森(B. Pörksen) 为德国图宾根大学媒体研究教授。王立秋为哈尔滨工程大学人文社会科学学院讲师。澎湃新闻经授权刊发。

一、约瑟夫·魏岑鲍姆:生平概述

魏岑鲍姆生于1923年,父母都是犹太人,1936年离开纳粹德国移居美国,后致力于研究数学。在底特律的韦恩大学担任研究助理期间,他开始与计算机合作,编写Slip编程语言,并于1955年为美国银行设计计算机系统,随后在斯坦福大学担任客座讲师。1963年,魏岑鲍姆成为麻省理工学院计算机科学教授,并任教至1988年退休。他因ELIZA程序而闻名。该程序的功能是模拟一位(至少在表面上)试图从心理层面理解客户的心理治疗师,其提问和回答方式类似于卡尔·罗杰斯学派的心理治疗师。

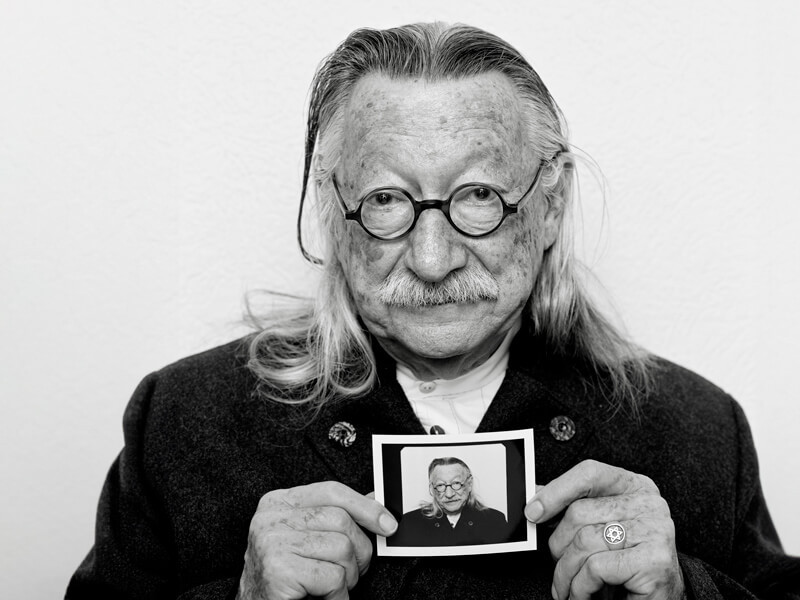

约瑟夫·魏岑鲍姆

魏岑鲍姆在越战期间积极参与和平运动,并在此后持续参与此类活动。他是德意志联邦共和国计算机专业人员社会责任组织(Computer Professionals for Social Responsibility)和计算机科学家和平与社会责任论坛(the Forum of Computer Scientists for Peace and Social Responsibility) 的联合创始人。1976年,他出版了开创性著作《计算机的力量和人的理性》(Computers Power and Human Reason) ,论述了计算机对人类经验世界的影响。在当时,这是一个全新且迅速发展的领域,很大程度上尚未被探索。在另外两本书《驶向冰山》(Kurs auf den Eisberg)和《谁发明了计算机神话》(Wer findet die Computermythen) 中,他将注意力转向军事与计算机科学研究之间的联系,并对人工智能(AI)的支持者提出了强烈批评。

二、个人的回忆:作为科学的批评者、神秘主义者和人的约瑟夫·魏岑鲍姆

当我在这篇访谈发表之际回想约瑟夫·魏岑鲍姆时,与他的交谈让我感到无比兴奋和满足。[1]有三次与他接触的经历让我记忆深刻。

首先交代背景。在我年轻时,魏岑鲍姆是我父母在弗莱堡家中的常客。他常在晚餐时兴致勃勃地嘲弄科学界,有一次还在饭桌上批判了受路德维克·弗莱克、托马斯·库恩发展的知识社会学影响的范式力量(Fleck&Ludwik,1993;Kuhn,1991)。在一个特别难忘的场合,他即兴编造了一个认识论寓言,这一行为反映了他的个人特质:没有恶意,但思维敏捷、爱开玩笑,且乐于讲故事。他将这个寓言称为“一个反例的简历”。听他讲话时,我意识到这位科学家的思维方式与众不同。尽管不久前他还被公认为天赋异禀、富有创新精神,但他却提出了一个与主流科学和常规科学所接受的真理相悖的反例。对魏岑鲍姆来说,我们可以对这个反例提出几个问题。首先,这个如此大胆的人是谁?即使是一个简单的问题,也足以削弱反例的可信度。毕竟,谁会相信一个无名小卒,花时间听他说话呢?其次,同样重要的是,这个相信自己能动摇既有范式的人来自哪里,或者说来自哪个思想流派?最后,这个人在哪里发表文章?在哪些期刊上,与谁合作?是受认可的作者或知名期刊吗?也就是说,我们真的需要认真对待这个人吗?魏岑鲍姆真正想表达的是,科学知识的生成过程从来不只是理性的,它总是掺杂着社会因素。问题在于个体、流派和团体对权力的影响,以及一种难以捉摸的、分散的声誉评估(这种评估最终以规训、要求服从,有时甚至排除某些人为结果)。我意识到,约瑟夫·魏岑鲍姆正在以自己的方式接受这些经历:作为一名讲故事的学者,含蓄而机智、不死板,且充满幽默。

让我记忆犹新的第二段经历发生在我的学生时代,而且充满了令人惊奇的荒谬感。哲学和美学教授鲁道夫·利珀亲王(Prince R. zur Lippe)邀请魏岑鲍姆到风景如画的于德庄园参加一个为期数天的研讨会。由于邀请匆忙,且分组讨论安排在周中,大部分受邀者未能出席。这让我和一位大学朋友有幸进入邀请名单,并在庄园的冬园里与魏岑鲍姆聊了几个小时。其间,孔雀和天鹅在窗前漫步,偶尔好奇地看着我们。对我们来说,这是一次难得的机会,令人激动不已。魏岑鲍姆看到参会人数稀少,起初有些不悦。

第一轮讨论后,他调侃利珀,下次可以在“电话亭”见面,那里的空间肯定足够。傍晚,我们在利珀的餐桌上用豪华餐具享用了附近餐馆送来的烤兔肉。几位与会者在餐中发现了子弹,小心翼翼地将它们放在盘子边缘。尽管如此,气氛依然轻松。魏岑鲍姆在餐后讲话中突然提到神秘思维对他工作的重要性。尽管这座曾是修道院的庄园显得庄严,他却以迂回、间接的方式谈论神秘,仿佛是否定神学的代表。他用谜语般的方式围绕这一主题,但坚定地表示,“有些东西不可说,活的真理无法用语言表达”,正如他在这篇谈话中提到的那样。那天晚上,与他在麻省理工学院和自然科学研究中的思维形式不同,他以一种令人印象深刻的、对理性的审慎态度(而非流行的对理性的敌意)强调,世界从根本上说是无法被完全解释的。那一刻,我清晰地感受到,他不仅仅是一名计算机科学家,更是一名试图在一个被认为可以被看透的世界中,为惊奇感找到立足之地和存在理由的神秘主义者。

我想回忆的第三段经历发生在不来梅。文化批评家、技术哲学家、《欢乐相会的工具》(Tools for Conviviality)的作者、曾担任教宗蒙席的伊万·伊里奇(I. Illich),与他的伴侣、身体历史学家芭芭拉·杜登(B. Duden),定期在家中举办聚会。周五下午,他在不来梅大学授课后,常邀请学生和来自世界各地的朋友到家中继续讨论至深夜。在这里,我也多次与魏岑鲍姆见面。1998年,伊里奇获得不来梅伊洪别墅文化与和平奖(Culture and Peace Prize of VillaIchonin Bremen)。受病痛折磨的伊里奇在获奖致辞中,以深刻而忧郁的方式描述了一个知识分子和世界公民对“家”的追寻。[2]对他而言,在经历了无数次停留—包括在拉美和美国的长期居留,以及在世界多所大学担任客座教授—后,最终在不来梅找到了一个“家的角落”[3]是一种意外的幸运。那一刻,他像诗人和神秘主义者一样说话,仿佛成为另一位否定神学家。活动结束后,我与约瑟夫·魏岑鲍姆站了一会儿,从未见过他如此激动。他只说了一句:“那太棒了!”我意识到,他也是一位流离失所者、一位寻找者,最重要的是,一位回到德国并在出生地柏林度过余生的调解者。以下谈话发生在1998年那次相遇后的某个时候。我希望它能向读者展示作为科学批评者和神秘主义者的约瑟夫·魏岑鲍姆特有的人性。

三 、人工智能中的人的形象 :与约瑟夫 ·魏岑鲍姆对话

(一) 机器的模型和人的模型

珀克森:任何与人工智能打交道的人,都会反复遇到两种截然不同的视角:一些人工智能支持者将人视为机器的模型,认为机器智能应模仿人类智能;然而,另一群研究者则认为,人类已不再是理想的模仿模型,未来的机器将超越人类,成为近乎完美、拥有神奇思维力量的实体。您能确认这两种观点中哪一种是最初就存在的吗?

魏岑鲍姆:自1956年达特茅斯会议提出“人工智能”概念以来,这两种观点就以不同形式并存。从一开始,不仅人类被视为模型和理想,机器也被认为是待建立的模型模式。一方面,马文·明斯基(M. Minsky)曾说:“大脑只是一台肉做的机器。”在英语中,德语Fleisch有两层含义:肉(meat)和肉体(flesh)。肉体是活的,而肉则是死的。你可以随意处理肉——吃它、煎它、烧它。然而,明斯基的这句话依然以人类为榜样,人们希望复制人类的智能。这一观点隐含了一个想法:复制人类智能并不难,因为人类的核心器官——大脑——不过是一台肉做的机器。

另一方面,明斯基还提出另一种观点:神作为工程师并不完美,人类是一种存在许多多余缺陷的异常现象。人类需要睡眠,花费大量时间学习却会遗忘,最终还会死亡。然而,根据早期在人工智能社区中流行的看法,我们可以创造出某种更好、更完美的东西。我们正在构建的理想模型在某些方面仍以人类为导向,但它更接近完美。

珀克森:进一步推演这一想法,它实际上意味着,从这一角度来看,人类将成为连接猿人与超越人类的机器存在之间的进化环节。布鲁塞尔自由大学的人工智能教授吕克·斯提尔斯(L. Steels)建议将这种未来存在称为“赛博智人”(homo cyber sapiens)或“人智机器人”(robot hominidus intelligens)。

魏岑鲍姆:卡内基梅隆大学移动机器人实验室主任汉斯·莫拉维克(H. Moravec)在《心智后裔》(Mind Children)中提出了类似观点。他相信,人类意识可以下载到机器人身上,我们可以而且应当复制人类意识,使其脱离必死的身体。在他看来,身体只是心智的载体,而人的本质是信息。他对身体持鄙视态度。

珀克森:其他与莫拉维克观点相近的作者也毫不客气地将身体称为“一块肉”“软乎乎的东西”或“罐头肉”。

魏岑鲍姆:这只是这个圈子的表达方式。无论如何,从这一角度看,未来的机器人代表对自然的修正和改进。莫拉维克声称,这样的机器可以“推动我们的文明进化”。他希望有意识地、控制性地干预他认为有缺陷的进化过程。值得一提的是,在美国,他的想法并未被视为科幻,也未受到忽视。这些观点在顶尖大学中广泛传播——毕竟,他的书是由哈佛大学出版社出版的。

(二) 普罗米修斯的羞耻和普罗米修斯的骄傲

珀克森:我们可以认为,这种对作为“创造之冠”的机器的尊崇表达了一种基本情感。哲学家君特·安德斯(G. Anders)将这种感觉称为“普罗米修斯的羞耻”,即一种在自我设计的机器面前感到低人一等、无助甚至羞耻的心理。您同意吗?

魏岑鲍姆:这种普遍的心理现象——在面对特别完美的性能时,人们会感到低人一等、无助甚至羞耻——确实存在。从这个意义上说,君特·安德斯是对的。

珀克森:马文·明斯基曾说,硅脑的思维力如此神奇,以至于即使未来的机器人将我们当作宠物饲养,人类也会感到幸福。

魏岑鲍姆:但这不仅仅是羞耻的问题。我们可以观察到一种程序员熟悉的辩证情感:即使你认为计算机更优秀、更聪明,但你仍会感到某种骄傲。毕竟,你是编写那个特殊程序的人。于是,一个基本矛盾出现了:你为自己的弱小感到羞耻,同时又为能够创造出如此高级的程序而自豪。

珀克森:莫拉维克称新机器人是他的“精神后裔”,这种说法也与这种骄傲感相关。

魏岑鲍姆:令人惊讶的是,一个人竟会以这种方式说话。这是巧合吗?我不这么认为。毕竟,人工智能领域是由男性主导的。在我看来,除了扮演神的妄想外,对女性及其生育能力的嫉妒也是一个驱动因素。我称这种现象为“子宫羡妒”。

珀克森:您是说,这是西格蒙特·弗洛伊德描述的“菲勒斯羡妒”的补充现象?

魏岑鲍姆:没错。现在你可以假装自己也能生育,甚至比任何人类都做得更好、更聪明。

珀克森:但这种说法完全是臆测。从目前生产的机器人来看,明斯基的说法—即使未来的机器人将我们当作宠物饲养,人类也会感到幸福——似乎也过于夸张。人工智能研究相对缺乏成功案例本身不就意味着我们应该形成一种新的自我意识,即人类能看到机器无法做到的事情?

魏岑鲍姆:当然,看到那些未实现的人工智能预言,你可能会说:“难道我们不奇妙吗?难道我们不伟大吗?”但这些话语都是无意义的。我们不应以机器的能力或计算机下棋的水平来衡量人类的尊严。这种思维形式——尽管仍带有人本主义色彩——的致命缺陷在于,机器成了衡量人类的标准。机器人的能力或局限性,都不应成为定义人类自我意识的基础。

(三) 技术世界的秘密人类学

珀克森:对我来说,是否应严肃对待人工智能寓言领域的各种预测仍是一个问题。虽然大多数预测看似荒谬,但有些却有趣、令人兴奋。你会遇到各种疯狂的推测、离谱的观点和令人震惊的想法。那么,您认为有必要严肃对待明斯基或莫拉维克的想法吗?

魏岑鲍姆:这实际上是两个问题。第一个问题是,我们是否应预测人类有能力制造出这种更高级的机器。我们应该为此感到害怕吗,即某天这样的机器人真的出现了,而我们将成为它们的宠物?我的回答是,不必害怕。此外,与这些人争论技术可行性几乎没有意义,那是一场必输的游戏,只会让这些想法朝新的、可能同样不可取的方向发展。第二个问题是,我们是否应严肃对待这一领域传播的思想。对此,我的回答是肯定的!因为与其他学者一样,这些学者在新千年来临之际宣扬了一种极端危险的人类形象。

珀克森:这种人类形象是什么样子的?

魏岑鲍姆:它基于这样一种观点,即人类是可以被理解、破译、修正和改进的机器—至少在原则上,在不远的将来可以。这种观点的核心教条是,生命的所有方面都是可计算的,可以被分解为可计算的、可公式化的进程。

珀克森:如果我没理解错,您主要关注的不是技术的可行性,而是伴随技术乌托邦出现的隐性意识形态。马歇尔·麦克卢汉所说的“技术的符号效应”与此类似。他认为,技术创造了一个环境和符号世界,从而改变了人类的自我理解。

魏岑鲍姆:即使未来有可能制造出这样的智能机器,那也将是遥远的未来、几代人之后的事。然而,今天,人类形象正在发生变化,并取得了巨大成功。明斯基和莫拉维克并非凭空出现,他们是在一个绝对相信自然科学和现代技术的文化与时代中提出这些观点的。

珀克森:我再问一次:基于机器类比的人类形象的危险性在哪里?

魏岑鲍姆:从本世纪(20世纪)——也许是最野蛮的世纪——我们可以看出,这种人类形象在过去的罪行中起到了决定性作用。想想那些最残暴的罪行,是如何通过施害者否认受害者的人性而成为可能的。在纳粹时代,犹太人被描绘为害虫,这一比喻使大规模屠杀合法化。今天,在自然科学权威的支持下,这种观点——人类不过是可被机器人取代的信息处理机器——正变得越来越牢固。这一视角与莫拉维克关于“后生物社会”中机器人统治的论述是一致的。

(四) 论一个比喻带来的后果

珀克森:您的意思是,动物的比喻与机器的比喻相似?

魏岑鲍姆:没错,尤其是在一个关键方面相似。这些比喻摧毁了对人的尊重,使人能够接受终结生命的可能性。就像我们不会尊重害虫一样,我们也不必尊重“肉做的机器”。这样的比喻是犯下一切可想象罪行的起点。在我们的世纪(20世纪),这一点已以可怕的方式得到证实。

珀克森:您对莫拉维克的《心智后裔》做出了特别愤怒的反应,称他的终极目标是实现“人类问题的最终解决方案”。为什么要提到纳粹的罪行?我不太理解这种类比的目的。

魏岑鲍姆:或许有些过激了。但我们都是历史的产物,历史在我们出生前就已开始。我们的经验塑造了我们,出生时的社会情境也影响了我们。因此,作为“德国犹太人”,我被这一类比吸引并不奇怪。其他人可能会注意到不同的东西。

珀克森:但问题依然存在:纳粹的种族狂热与人工智能教授的奇想有何共同之处?

魏岑鲍姆:当然,汉斯·莫拉维克不会每天早晨对着镜子行纳粹礼。这不是重点。我想说的是,非人的人类形象具有巨大力量,这种形象会像病毒一样在社会中传播。我相信,纳粹与莫拉维克的想法本质上的共同点在于对人的贬低,以及不惜一切代价创造完美新人的奇想。然而,在这种完美的尽头,人类消失了。在莫拉维克的后生物社会中,人类不复存在。我深信,今天我们必须捍卫人道的人类形象,使其免受机器比喻的支配。

珀克森:但没有人会无助地任由机器比喻决定的人类形象所摆布。毕竟,人类的感觉截然不同,人是作为个体行动和接受的。

魏岑鲍姆:我的看法不同。个体非常脆弱,纳粹时代彻底屈服者的形象很容易证明这一点。只需回想德国人的叫喊、欢呼和“胜利万岁”的口号就够了。人们确实——尤其是在本世纪(20世纪)——充满激情地一再屈服,直到为时已晚,最终只能惊恐地站在万人坑前。

(五) 人工智能的信条

珀克森:来自机器世界的比喻无处不在且一直存在。它们甚至可以追溯到蒸汽机、齿轮和螺丝的时代。我们会说心脏像泵,身体像钟表一样运作,或者说人的发条松了、螺丝没上紧。电力时代又引入了“能量不足”或“保险丝烧断了”的概念。

魏岑鲍姆:事实上,这种关于世界和人的机械论观点已有大约300年的历史。在声称这些比喻一直存在时,我会非常谨慎。几个世纪前,但丁的地狱形象和人们凭借努力或神的善意(死后)进入天堂的观念还被当作现实。不过,我确实认为比喻无处不在。我认为,一切知识和理解事物的尝试本质上都是比喻。我们通过类比、比较和比喻来认识世界。我们在试图理解某事物时,总是使用类比模式,通过建构相似点,在已知事物的框架内把握陌生或未知的东西。

珀克森:那么,我们是否可以将马文·明斯基关于“肉做的机器”的比喻理解为一种理解大脑的尝试?

魏岑鲍姆:当然可以。但如果我说“大脑不过是肉做的机器”,情况就不同了,这一点至关重要。你会认为这是一个完整、全面且充分的描述。我的批评与使用特定类比或比喻来描述大脑或人无关。事实上,这是一个常见的过程,至少自牛顿以来的科学研究都有这种做法。但我反对的是这种论断:大脑不过是一台肉做的机器,人不过是一个信息处理系统。

珀克森:您反对的是简化论?

魏岑鲍姆:我对人工智能研究的这一信条感到被冒犯和恶心,即人类生活的方方面面都是可计算、可破解的。当然,人类会处理信息,这些比喻作为科学工作和知识的简化模型具有重要价值。它们是必要的,有助于理解人类生活的某些方面。然而,它们是对现实的抽象,永远无法完全把握整体。

珀克森:您能想到其他语言或描述形式吗?

魏岑鲍姆:如果我有这种权威,我会建议从所有科学文本中删除“不过是……而已”的表述。重要的是,现象、事物、感觉和行动永远是多样的,可以用多种截然不同的方式描述。只有在特定语境中,它们的意义才会显现。举个简单的例子:感到一只手搭在肩膀上是什么意思?只有在讲述整个故事时,才能回答这个问题。假设一个年轻人与女友吵架后,正伤心地坐在图书馆试图工作,突然感到一只手搭在肩上。或者,假设这个年轻人是被通缉的罪犯,坐在火车站候车室时感到一只手搭在肩上。我想说明的是,没有什么可以被一劳永逸地描述。一切描述都依赖于特定语境。

(六) 从魔像到机器人

珀克森:在我们关于必要与危险的比喻和习语的争论之后,我想尝试以另一种方式为马文·明斯基和汉斯·莫拉维克辩护。毕竟,人造人的梦想由来已久。根据我的研究,莫拉维克和明斯基只是用现代手段实现了布拉格的勒夫拉比(R. Löw)制造魔像的目标—如果你相信传说的话。他们追随了帕拉塞尔苏斯(Paracelsus)创造人造人荷蒙库鲁斯(Homunculus)的奇想,并处于可追溯至启蒙时代的自动机狂热(automatonmania)传统中。

魏岑鲍姆:你的问题隐含了“不过是……而已”的简化论表述。你实际上是在说,莫拉维克和明斯基的梦想不过是人类历史上一直存在的梦想而已。然而,皮格马利翁的理念虽然古老,甚至可以追溯到人类起源,但这并不能证明莫拉维克和明斯基的梦想无害。相反,它恰恰证明了这种梦想的力量。它表明,理念——即使是错误的理念——具有巨大的影响力。与过去不同的是,如今人们相信,现代自然科学的信仰将使我们真正理解人类,而高性能的计算机似乎是实现这一目标的工具,最终使今天人们欣快且傲慢地倡导的皮格马利翁之梦成为现实。

珀克森:人工智能的拥护者真的如此傲慢和欣快吗?联结主义(connectionism)这一不那么简化论的思想流派正在逐渐扩大其影响力。它将智能视为一种涌现现象,试图通过构建能够学习的神经网络来实现智能的涌现。从这个角度看,大脑是一个基于无数连接的巨大神经网络。因此,受早期控制论启发、按自组织模型训练的机器智能,也可能具有某种神秘且不可分解的复杂性。

魏岑鲍姆:我不认为联结主义者会表现出新的谦逊。马文·明斯基也曾改变观点,承认人工智能领域早期的一些方法根本是错误的,尽管它们可能带来巨大成果。必须承认,理解语言时语境至关重要;也必须承认,人类身体对我们的智能至关重要。最终,这一点会变得明显:设计让机器“看起来智能”的程序几乎没有意义。然而,承认错误并不会带来新的态度或谦逊。相反,认错被当作巨大进步来宣扬。同时,人们仍暗中希望有一天能理解人类存在,并构建出与大脑对应的神经网络——下一步则是破解它。

珀克森:在您对人工智能的批评中,值得注意的是,您实际上认为生命和人类存在是某种根本上神秘的东西,您希望这种神秘性得到承认。

魏岑鲍姆:世界充满神秘,而人工智能界的信条——“一切皆可计算”——否定了生命的神秘性。它创造了一种完全透明的错觉,暗示我们存在的所有方面都可以被拆解和解释。从这一视角看,相信奇迹和神秘似乎只是一种愚蠢。这种“完全可预测”的断言深深伤害了我。

(七) 神秘与秘密

珀克森:在您的著作《计算机的力量和人的理性》接近结尾处,有一段关于与奇迹和神秘相遇的文字:“当我们的孩子还小时,我有时会和妻子在他们睡觉时站在床边看着他们。我们心照不宣地无声交流;这一场景在人类历史上重复了无数次,几乎与人类本身一样古老。正如尤内斯库(Ionesco)在日记中所说的:人可以通过语言表达许多东西,但语言无法传达活的真理。”

魏岑鲍姆:的确,我的观点是,有些东西不可言说,活的真理无法用语言表达。

珀克森:神秘主义者也会以同样的方式谈论神。

魏岑鲍姆:我想讲一个小故事。曾有一位圣公会牧师在麻省理工学院工作,他的名字很有趣——斯科特·帕拉迪斯[帕拉迪斯(Paradise,意为“天堂”)]。我们相识多年并成为朋友。有一天,我举办了一个小型派对,斯科特也是客人之一。我女儿与他交谈后,惊讶地跑来告诉我:“斯科特说你是一个特别虔诚的人,一个神秘主义者。”

珀克森:那么,您在反对人工智能研究和日常生活计算机化时的犀利态度,是否有宗教基础?

魏岑鲍姆:哎,我并不想为犹太-基督教信仰体系或有组织的宗教辩护。我不认为天上有个裹着床单的老人,被长翅膀的金发女人环绕,注视着世间的一切。但我的确在生命中体验过奇迹:悲伤与震惊、清晨的突然喜悦,以及人与人之间的爱。奇迹就是奇迹,无法用语言描述。要探讨它,你需要成为艺术家。

珀克森:对您来说,神不是人。那么他是什么?

魏岑鲍姆:我的回答很简单:神就是爱。我用“爱”这个字来翻译他的全能、恩典和其他属性。按此理解,神无处不在的想法就变得合理了。对我来说,这意味着神也在奥斯威辛,因为在那里,也有人出于爱试图帮助他人,哪怕只是将手搭在别人肩上安慰他们。

珀克森:你是否有任何亲身体验想分享?

魏岑鲍姆:在20世纪30年代的柏林,当犹太儿童被迫辍学离开普通高中时,12岁的我被送到一所犹太男校。在那里,我第一次听说意第绪语,并遇到了东欧犹太人。他们住在“仓房区”(Scheunenviertel),生活极度贫困。当时,我爱上了一个犹太男孩,他衣衫褴褛,我和母亲尽力帮助他,时常带些东西给他。这次相遇的氛围让我印象深刻,我觉得用“爱”这个字来描述它最为恰当。

珀克森:后生物时代的策划者很可能会嘲笑这种对不可言说之物、对爱的神秘的尊重。例如,加州作家、机器人时代策划者马克斯·莫尔(M.Moore)将宗教描述为“一股与我们后人类社会对立的势力”。

魏岑鲍姆:在某些圈子里,人们会自我欺骗,试图忽悠他人,或只是胡言乱语。许多现代人认为,相较于宗教观念,自然科学为知识提供了更坚实的基础。对此,我的看法截然不同。在我看来,自然科学不过是今天的主流世界宗教,它有自己的新信徒(学生)、教会和教堂(大学),以及牧师和异端。它甚至有自己的“红衣主教”(诺贝尔奖得主)和具体的仪式,用以证明一个人的虔诚和忠诚。还有那些不顾日常体验、毫无保留地信仰自然科学的所谓“平信徒”。例如,大多数人相信地球绕太阳转,而非相反。但他们无法证明这一点,尽管这与他们的日常体验相悖——在日常生活中,他们看到的是静止的地球和移动的太阳。然而,他们依然盲目且不加限制地相信自然科学。支撑这种信念的——在人工智能和遗传学的帮助下,自然科学终将创造出一种人造的、更优秀的人类——正是这种类似于宗教的狂热。随着技术的每一次新胜利,这种信念都会继续增长。

(八) 生者不可避免的个体性

珀克森:技术的胜利和人类变革的可能性,迫使我们重新回答哲学人类学的基本问题:什么是人?

魏岑鲍姆:我建议换个方式提问:什么是人的本质?人与可制造的机器之间的根本差异是什么?人类与其他存在有何不同?虽然听起来可能有些傲慢,但答案其实很简单。我一再强调,每个人都是其个人历史的产物。他们有独特的生平经历,生活在特定的时间点,并不可避免地嵌入周围的社会。也就是说,每个人都是独特的个例。即使未来出现与人类行为相似、外观惊人的智能机器——这一想法本身就很疯狂——它也永远不会成为人。因为它的历史不同,它必然与人不同。

珀克森:目前,我们可以预测有机与无机成分的混合。通过使用心脏起搏器、假体、助听器、人造髋关节和心脏瓣膜,我们已经将电子设备植入身体。科学史家和女性主义学者唐娜·哈拉维(Haraway,2010)在其著名的《赛博格宣言》中庆祝了这种人与机器的融合,并敦促我们享受其解放力量。她的论点受女性主义启发,尖锐地指出,人与机器的融合、赛博格的创造,消除了男女差异的基础,即压迫的根源。如果我们都成为赛博格,继续将女性视为他者或被压迫对象就站不住脚了。哈拉维写道:“赛博格政治建立在噪声和废弃之上,它赞扬动物与人的非法融合。这种联结使男女变得复杂,破坏了欲望结构、语言和性别生产的想象权力,从而颠覆了西方认同的再生产模式,即自然与文化、镜子与眼睛、仆人与主人、身体与心灵的对立。”

魏岑鲍姆:这是一种漂亮但肤浅的想法。我注意到,处理此类问题的深刻思想家往往极其天真。唐娜·哈拉维的想法让我困扰的地方在于:首先,我不认为男女差异已从根本上得到了解决。在大多数科幻作品中,赛博格也有性别,因此在论证时不应忽视这一点。其次,你引用的那段文字展示了另一种对进步的欣快,即希望通过机器解决社会问题,将男女之间的永恒冲突转移到技术领域,并声称有技术解决方案。虽然我能解数学方程,但人与社会的问题永远无法通过这种方式得到彻底解决。

珀克森:但从其他角度看,我们是否也应感谢机器?一家电视台曾请作家彼得·格拉泽(P.Glaser)用十句话对人类发表演讲。他的最后一句话让我印象深刻:“对机器好一点!”对我来说,这意味着,尽管机器无法解决两性战争,但它们仍是知识的助手,促使我们进行人类学反思,并让我们以感激和友好的态度对待它们。

魏岑鲍姆:我也喜欢这句话,但我的理解略有不同。如果我们不鄙视机器,而是善待它们,也许我们也会以不同的态度对待人类同胞——不一定如此,但至少存在这种可能。这句话意味着,我们首先应保持友好——无论是面对机器还是他人。这位作家说:“对机器好一点!”你也可以说:“对世界好一点!”

注释

[1]原访谈最初以德文发表于2000年的Communicatio Socialis 1,pp.417,并收入Flessner, 2000。顺便说一句,早在1997年,我就已发表过一篇对魏岑鲍姆的访谈,参看Pörksen,1997。

[2]伊里奇同样为躲避纳粹而逃离,他的母亲在皈依天主教前是犹太人。他逃往佛罗伦萨和罗马,后在纽约成为牧师,并在30岁时担任波多黎各天主教大学副校长。

[3]对此用语的分析,参看Hartch,2015。

参考文献

Fleck , L. & T. Ludwik 1993 , Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung herausgegeben von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle , [ S. l. ] : Suhrkamp.

Flessner , B. 2000 , Nach dem Menschen : Der Mythos einer zweiten Schöpfung und das Entstehen einer posthumanen Kultur , [ S. l. ] : [ s. n. ] .

Haraway , D. 2010 , A Manifesto for Cyborgs : Science , Technology , and Socialist Feminism in the 1980s , Cambridge : Cambridge University Press.

Hartch , T. 2015 , The Prophet of Cuernavaca : Ivan Illich and the Crisis of the West , Oxford : Oxford University Press.

Kuhn , T. 1991 , Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen , [ S. l. ] : Suhrkamp.

Pörksen , B. 1997 ,“‘Die Verletzbarkeit des Individuums ist groß ’: Ein Gespräch mit Joseph Weizenbaum. ”Universitas : Zeitschrift für interdisziplinäre Wissenschaft 1.

上一篇:大同黄金回收宝藏之地揭秘

下一篇:鱿鱼火锅加盟费用揭秘

有话要说...