吕厚量评《罗马之变》|变局之中罗马世界的国运走向

- 生活

- 2025-04-11 12:02:09

- 6

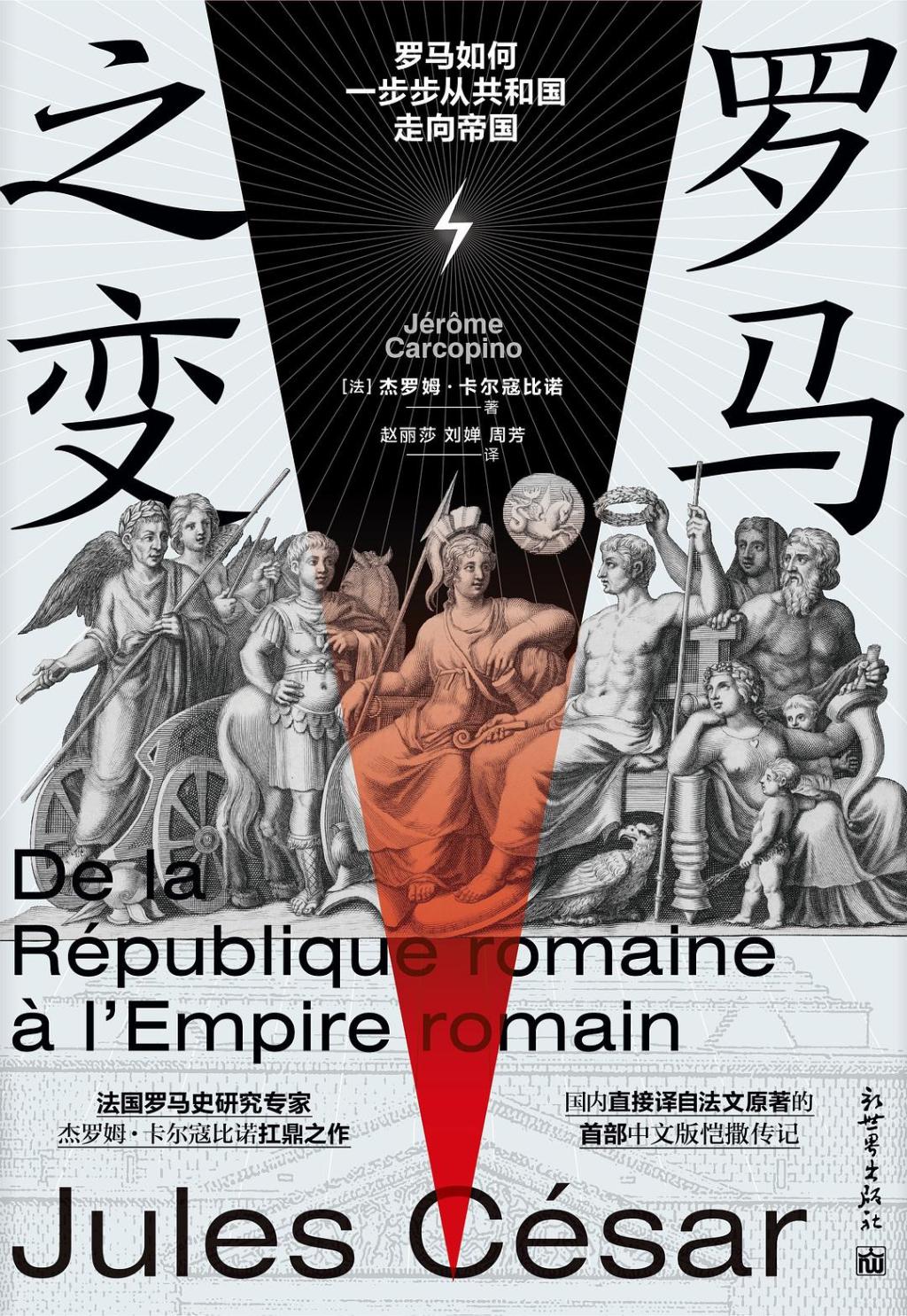

《罗马之变》,[法]杰罗姆·卡尔寇比诺著,赵丽莎、刘婵、周芳译,新世界出版社2024年11月出版,592页,98.00元

《罗马革命》、莫米利亚诺与法西斯主义阴霾笼罩下的西欧古典学界

1939年6月1日,在欧洲大陆政局波谲云诡、山雨欲来之际,初出茅庐的英国古典学家罗纳德·塞姆(Ronald Syme)在牛津大学忧心忡忡地写下了《罗马革命》(The Roman Revolution)的作者序言。他挥毫写道:“……这一基本思路也确立了本书悲观、尖刻的基调——它几乎完全摒弃了对罗马人乐观情绪和美德的叙述。强力(δύναμις)和命运(τύχη)是书中统领一切的神祇。相应地,本书的文风是直截了当、甚至略显突兀的,尽量避免比喻和抽象化。现在确实已经到了对关于这一时期的‘传统’观点做出回应的时候了。近年来一些关于奥古斯都的作品完全是歌功颂德性质的(无论其作者是在进行由衷的赞美还是别有用心的说教)。然而,我们事实上没有什么理由去歌颂奥古斯都的政治胜利,或将这个通过内战攫取财富与荣誉的人物理想化。……笔者不是在风平浪静的环境中完成这本书的写作的;并且他本应将书稿压下几年,并重头来过。但笔者坚信,这一题目具备一定的重要意义。如果这本书的出版能够得到积极的批评意见的话,那未尝不是一件好事。”([英]罗纳德·塞姆:《罗马革命》,吕厚量译,商务印书馆2018年版,第2-4页)

罗纳德·塞姆

时局确实奠定了《罗马革命》这部讲述罗马共和末年血腥、混乱变局的名著的阴郁基调。1979年,塞姆在纪念本书出版四十周年的座谈会上记忆犹新地讲述,自己1937年在罗马参观“奥古斯都时代文物展”、目睹意大利法西斯分子如何利用历史人物奥古斯都来为“领袖”墨索里尼歌功颂德的经历,对《罗马革命》的写作产生了深刻影响。尽管塞姆的这部呕心沥血之作绝非一篇轻佻的影射作品与游戏文字,全书的主题与文风却受到那个黑暗时代挥之不去的影响,并得出了对极权政治乃至几乎一切人间政体模式的批判性论断。

命途多舛的《罗马革命》刚刚出版不久,这部还散发着油墨香气的新作便在纳粹德国闪击波兰的隆隆炮声中,被古典学界暂时遗忘了。至于该名著如何在1945年后获得了学者们迟到的关注,进而被视为二十世纪罗马史学界最重要的收获之一,那就完全是另外一个故事了。然而,在《罗马革命》出版史的这两个重要篇章之间,其实还夹杂着一首往往被人忽视的、与学术史的整体脉络似乎并不协调的插曲。1941年,辗转流亡至英国伦敦的犹太裔意大利史家莫米利亚诺于无意间读到了塞姆的《罗马革命》。才华横溢的他当然会意识到这部作品的分量和学术价值,但却因作者对“寡头铁律”的信奉和根深蒂固的政治批判倾向而感到愤慨,便提笔写就了一篇当时还为数不多的《罗马革命》英文书评,并在文中猛烈抨击这部著作的立场。塞姆在书中写道:“世上还有比政治自由更重要的东西;政治权力只是手段,不是最终目标。它的目的乃是生活的安全与富足;罗马共和国的政治体制并不能确保这一目标的实现。被内战和混乱局势折磨得身心俱疲的罗马人民会心甘情愿地牺牲自己早已千疮百孔的自由特权,重新忍受罗马建城之初实行的专制统治。”(《罗马革命》,819页)莫米利亚诺则针对这一观点提出了严正抗议,认为塞姆这种消沉的政治史观消解了政治自由与革命斗争的意义。

诚然,塞姆对西塞罗、恺撒与奥古斯都时代的消极评述是二战前夕欧洲知识分子良心的反映,体现了他们对现实的清醒认识与不肯同法西斯主义同流合污的高风亮节。但莫米利亚诺的抗议(无论其中凝结着多少属于一位反法西斯学者斗士的悲愤与辛酸)也从另一个角度说明,在对罗马共和国向罗马帝国转型的历史巨变时代的诠释方面,仅靠一部阴郁、悲观的《罗马革命》是远远不够的。无论从历史认识的平衡性,还是从渴求光明的人性天然需要而言,学术界都需要一部更坚定地维护德性政治理想信念与进步主义历史观的,带给人更多鼓舞与希望的罗马史名著。恰好问世于同一时代(1936年)的、杰罗姆·卡尔寇比诺(Jerome Carcopino)的代表作《恺撒传》(Jules César,该书中文简体首译本名为《罗马之变》)就在一定程度上回应了这种需求。

杰罗姆·卡尔寇比诺

卡尔寇比诺罗马史观中的张力:恺撒与西塞罗、帝国遗产与高卢主义

然而,作为生活于同一时代的,英法两国古典学界各自的佼佼者,塞姆与卡尔寇比诺并非居于彼此对称的两极。相反,两人的治学方法、写作风格存在着诸多相似之处。二者都一方面努力从当时如日中天的德国古典学传统中汲取营养,另一方面守护着古老叙事史学的优长。塞姆赖以成名的人物志研究法和传记《塔西佗》中以个人写时代的笔法,与卡尔寇比诺的《恺撒传》可谓异曲同工。二者之间一望即知的观点差异与其说来自两人的学养与见解高下,还不如说是由两位学者试图再现的那段罗马历史与他们自己身处时代的双重复杂性所决定的。

在古典学研究中,西塞罗、庞培与恺撒叱咤风云的时代,无疑是绵延千年之久的古典时期地中海世界历史中史料最为丰富、多样的时段之一。西塞罗卷帙浩繁的现存书信与演说词作品,为后人提供了一份至少可以精确到月的西塞罗个人生平年谱。恺撒的《高卢战记》《内战记》与渥大维的《奥古斯都行述》,同样为后人保留了来自不少重大政治事件亲历者与当事人的目击史料。这一罗马历史上最为惨烈血腥、给后人留下了不可磨灭的历史记忆的时代的文化意义则在撒路斯特、李维、卢坎、普鲁塔克、塔西佗、阿庇安直至但丁与莎士比亚等人的传世名作中被不断塑造与重塑。恺撒与渥大维本人、威利乌斯·帕特库鲁斯与普鲁塔克笔下顶天立地的罗马英雄形象,同撒路斯特、西塞罗与卢坎苛刻的道德论视角下罗马社会在第三次布匿战争之后陷入的泥潭沼泽形成了难以调和的强烈反差。即便在对彼此矛盾的相关史料进行了严格筛汰之后,呈现在现代史学著作中的罗马共和晚期史仍然在很大程度上反映了当代作者自身的性情与信仰。

对法国学者卡尔寇比诺而言,他笔下的恺撒形象又势必因罗马帝国史观与高卢主义的并存而遭到割裂。在十九至二十世纪中叶法国知识分子的普遍观念中,罗马帝国是近现代欧洲文明、尤其是法兰西文明最重要的塑造者之一。作为罗马帝国的奠基者,恺撒的形象中必然带有文明使者与传播者的浓重色彩。与此同时,在近代早期以降的法国文化界盛极一时的“高卢主义”传统,又将法兰西文明的优越性与例外性,同曾经浴血奋战、反抗恺撒军团与拉丁文明的入侵与统治的高卢先民的自由精神绑定在一起,并赋予卡尔寇比诺笔下传主、军事统帅恺撒以野蛮侵略者的形象。在两种彼此针锋相对的思潮对卡尔寇比诺笔下传主形象的美化与抨击、充实与切削之下,《凯撒传》为我们呈现了一种充满思想张力与文化复杂性的独特史观。

政治权力:卡尔寇比诺作品中的真正“传主”与知识分子的理想寄托

正如本书中译本选取的题目——《罗马之变》——所反映的那样,卡尔寇比诺的《恺撒传》的关注点是恺撒、西塞罗与庞培身处的罗马世界。恺撒的举止风貌、婚姻家庭生活乃至被刺身死的结局,其实都是穿插在这部厚重史著中的、可有可无的细节点缀。作者时刻密切关注着的,乃是变局之中罗马世界的国运走向。而政治家对权力的把控与运作,则是决定当时千疮百孔的罗马共和国或走向复兴、或继续沉沦的关键所在。

伟人庞培构成了前半部《恺撒传》中作者寄托政治理想、倾注感情的最主要对象。卡尔寇比诺自觉地忽略了西塞罗等人作品中丑化、攻讦庞培的大量材料。他赞美了庞培对海盗俘虏的优待与改造,声称这场战争令我们窥见了庞培的智慧与人性的最高理想(94-95页,以下引用此书仅标注页码)。他选择性地择取了约瑟福斯等犹太作家关于庞培占领耶路撒冷的记载,指出庞培注意不向神龛伸出亵渎的手,从而避免了在犹太人与罗马人之间生出无可救药的宗教极端情绪(112页)。庞培的远见同样确立了亚美尼亚边疆地区的持久和平(118页),他的东征为罗马的富足奠定了基础(120页)。庞培对文治的贡献与其武功相比并不逊色。他在返回罗马前遍访希腊各处文化中心,在哲学的地盘上放下帝国的束棒(194-195页)。然而,政治斗争的形势瞬息万变。伟人庞培最终在从前盟友恺撒的政治计谋与武功韬略压迫下兵败身死,他所经营的宏伟事业也就此灰飞烟灭。

而在勾勒对法国知识分子而言意义非凡的高卢起义军领袖——维钦托利——时,卡尔寇比诺的笔墨充盈着并非完全基于原始史料的想象力与热情。他写道:“维钦托利和他最优秀的同胞一样,都能言善辩、勇武无比,但他情绪的温度与思想的清醒则远超其同胞。他比任何人都警觉于被奴役的危险命运,也比任何人都讨厌被奴役。他那对荣耀与自由最骄傲的爱和对罗马暴政的激烈反对,都提升了他的眼界与势力,使他超越其子民,超越其疆土,令他看清模糊但强烈的高卢爱国主义真相。……至于他的魅力及他的伟大——照朱利安所说——只属于他:这是一种聪明的、年轻的魅力,能够穿越历史,他以这个年纪的热忱与天真献身于慷慨大义,虽然他的事业最终走向令人失望的未竟结局,但他具有流淌在血液中的伟大的领袖精神,这使他拥有能够——哪怕仅仅在几个月的时间内——制衡恺撒的好运气。”(312-313页》)卡尔寇比诺的评论一方面带有将高卢政治领袖的个人品德和斗争事业无限拔高和理想化(事实上,在当时恺撒已基本确立了对高卢全境的军事控制,且高卢人同罗马人在武器装备、经济资源与文化水平等方面均存在巨大差距的情况下,维钦托利起义的失败命运其实早已注定)的倾向,另一方面也确实指出了这位英雄的执着努力所具备的、超越时代与物质层面的伟大精神意义。

最后,在这部长篇传记的结尾处,卡尔寇比诺终于将自己的政治理想与赞美之词,同长期在书中居于幕后的真正传主——尤利乌斯·恺撒——合而为一。他将恺撒同克莉奥帕特拉的游山玩水解读为一次科学考察与民情调研(439页),认为恺撒的崛起无可挽回地摧毁了罗马的共和制度(484-485页)。胜利者恺撒的宽厚仁慈在两千年后仍能激发世人的敬佩之情(514-515页)。他的改革举措造就了罗马城、意大利乃至整个地中海世界的物产丰饶、艺术昌盛与政治清明(530、538、543、553页)。这个一度放荡不羁、喜欢孤注一掷、大器晚成、老奸巨猾的投机分子在与罗马世界政治独裁权力结合后,终于为他的时代、他的人民做出了属于自己的巨大贡献,为包括法兰西共和国在内的后世欧洲留下了一笔丰厚的历史遗产。

从史学角度看,卡尔寇比诺的《恺撒传》是一部史料丰富、考据严谨的高水平学术史著。而从思想史的角度看,这部作品也散发着充满拿破仑式英雄崇拜色彩的理想主义光辉。这种理想赋予了这部史学巨著丰富的情感与卓越的文采,使之成为一本文史兼备的永恒经典。作者从不讳言本书所探讨的历史与自身的现实关怀之间的密切联系,并时常在作品中将历史经验教训同法国大革命、拿破仑时代与第一次世界大战等晚近历史进行比较(416、417、524-525、561-562页),使得强烈的现实感构成了本书的突出特色之一。

就学术著作同自己身处时代的关系而言,或许卡尔寇比诺的《恺撒传》与塞姆的《罗马革命》的差异性并没有乍看上去那样巨大。二者都代表着有良知的欧洲知识分子在法西斯主义肆虐一时、和平与自由的前景阴云密布的时局下,对罗马共和国走向灭亡的进程、历史经验教训对现实的观照与启示、以及人类社会根本性质与前途命运的见解与看法。塞姆选择了一种悲观的、富于批判色彩的政治史观,但却仍然坚持在清明的忍耐中保留对未来的希望。他在传记《塔西佗》的序言中用优雅的笔触写道:“塔西佗始终确信人事是变幻无常的(“ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis”)。能够在多年里陪伴这样一位知晓人间的穷凶极恶、几乎找不到自我安慰或保持信念的理由,却仍旧信仰人的尊严与言论自由的历史学家,着实是我的荣幸与偏得。”([英]罗纳德·塞姆:《塔西佗》,吕厚量译,商务印书馆2024年7月第一版,第2页)而同时代的法国古典学家卡尔寇比诺也并未全盘回避对庞培、西塞罗、维钦托利与恺撒等政治家为争取斗争胜利而不择手段,不惜尔虞我诈、动用打手与屠刀的客观史实,但却依旧选择坚守人类可以通过理性、公正的政治实践改善自身处境的执着信念,对战争阴云笼罩之中的法国、欧洲与世界的前途命运充满信心。相继问世于二十世纪三十年代后期这一多事之秋的两部罗马共和国晚期史名著以殊途同归的方式,分别树立起了西方思想文化史上的两座不朽丰碑。

上一篇:纪念日女友的重要性

有话要说...