明查|这是“缅甸蒲甘古城震后画面”?视频由AI生成

- 文学

- 2025-04-02 07:38:05

- 9

速览

- 缅甸3月28日发生的大地震造成当地众多建筑被毁。不过,网传一段展示“蒲甘古城震后画面”的视频实则是由AI生成的,部分视频还截去了标注有AI模型的水印。

- 据缅甸曼德勒省良乌镇消防部门消息,3月28日的大地震中,位于蒲甘古文化区的蒲甘佛塔没有受到重大损坏。

事件背景

3月28日14时20分,缅甸中部发生7.9级强震,震源深度30公里。

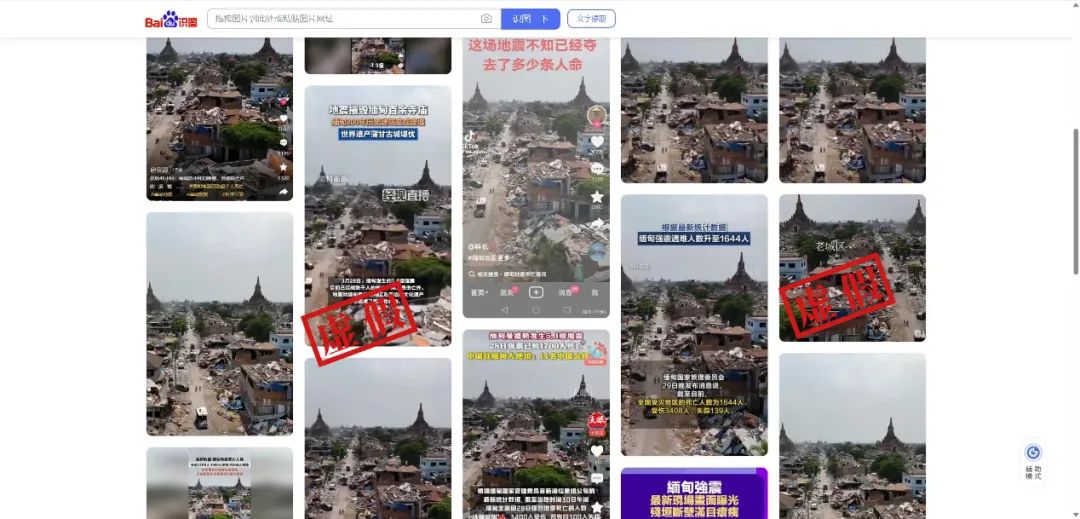

社交平台上流传多段展现缅甸震后建筑物倒塌画面的视频。其中一段视频声称,“地震摧毁了缅甸百余座寺庙,缅甸200年历史建筑变成废墟,世界遗产蒲甘古城情况堪忧。”

网传视频截图。

明查

视频由AI生成

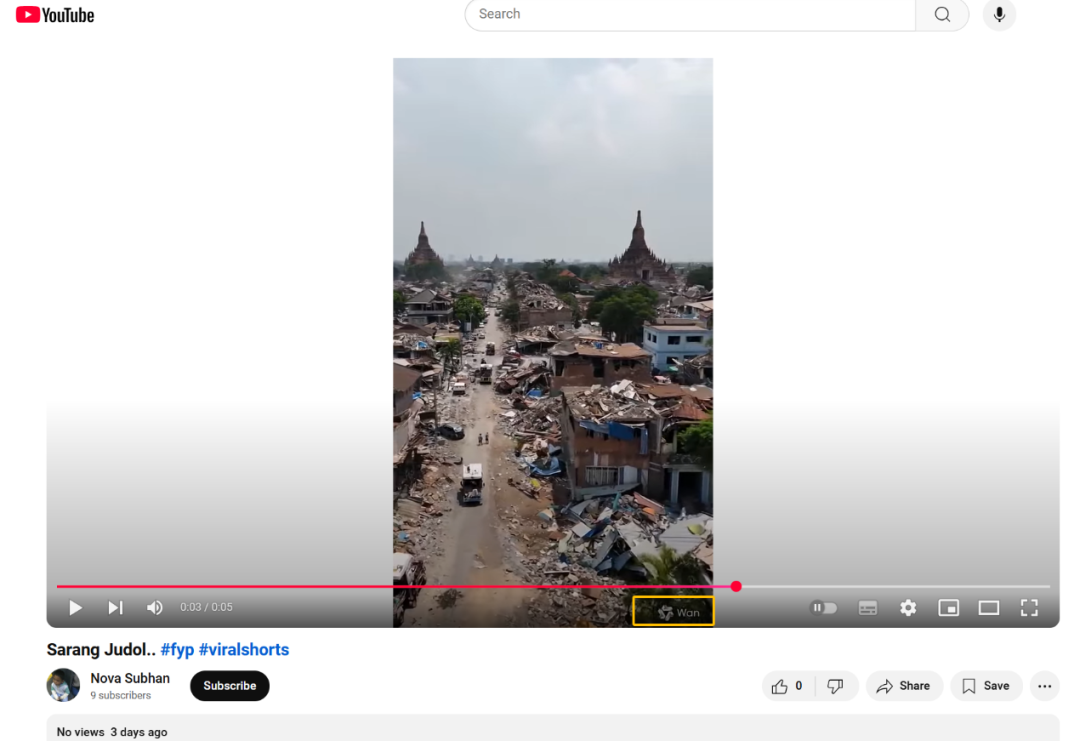

截取网传视频关键帧进行反向搜索,可以在YouTube平台上找到一段画面内容相似的视频。该视频发布于3月29日,视频的右下角标注有清晰的“Wan”符号水印。

在YouTube上找到的视频右下方有一“Wan”符号(黄框)水印。

对此水印符号进行反向搜索,可以了解到,该水印是人工智能开源视觉生成模型万相2.1(Wan)的标志。该模型能够将文字指令转化为视觉图像,生成视频和图片。

万相2.1(Wan)生成视频的交互界面。

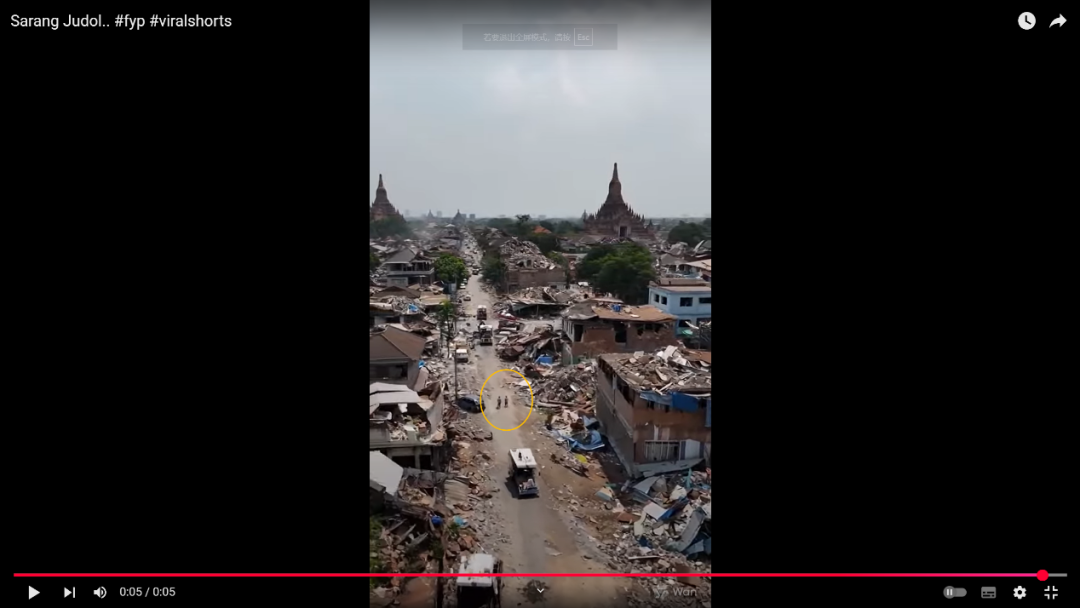

网传视频中有许多展示AI生成视频的细节。例如,视频1至5秒的画面正中央有两位行人,其走路姿势极不自然,如同在滑行一般。

视频1至5秒画面中的行人(黄圈)走路姿势极不自然。

视频展示的佛塔建筑周围被居民楼环绕。而Shutterstock等图库网站收藏的照片显示,在现实中,蒲甘的佛塔建筑周围多植被和农田,鲜有居民楼房。

在清晨的阳光下鸟瞰蒲甘考古区的寺庙和历史古塔。图片来自Shutterstock,摄影师Andreas Zeitler。

上述细节均说明,网传视频展示的蒲甘古城的画面与真实的物理世界不符,该视频是由AI生成的。

蒲甘古城现状

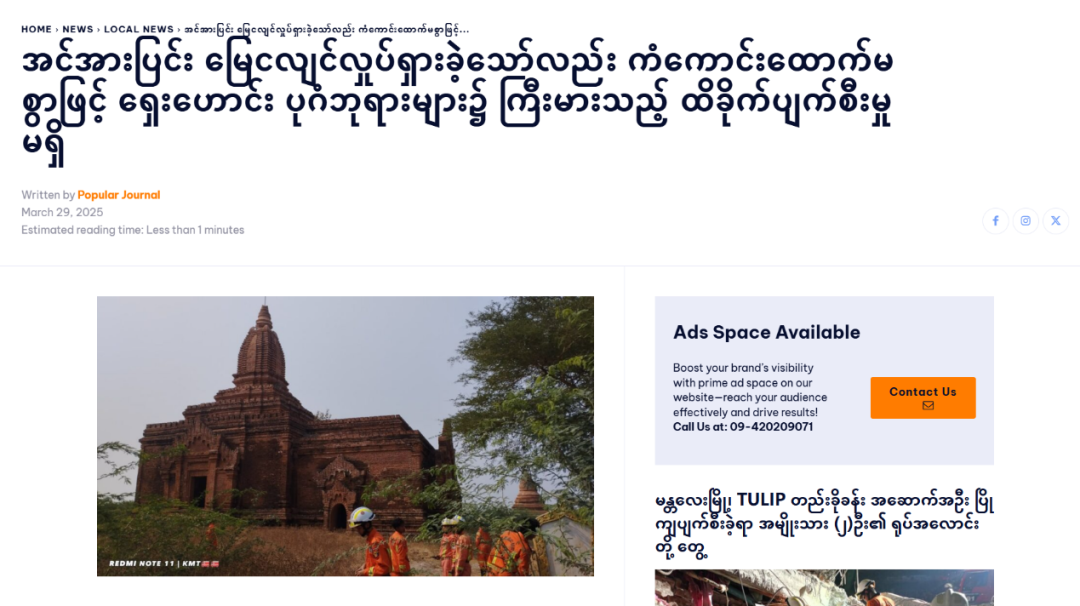

3月29日,缅甸新闻网站Popular News援引曼德勒省良乌镇消防部门的消息称,尽管3月28日的地震强度较大,但所幸位于蒲甘古文化区的蒲甘佛塔没有受到重大损坏。

3月29日,Popular News网站发布的消息标题截图。

由于靠近贯穿缅甸的地质构造实皆断层线,长期以来,蒲甘古城都极易受到地震的影响。例如,2016年8月24日,发生于缅甸稍埠(Chauk)西部25公里处的6.8级地震曾导致至少185座位于蒲甘的古代佛塔被毁。

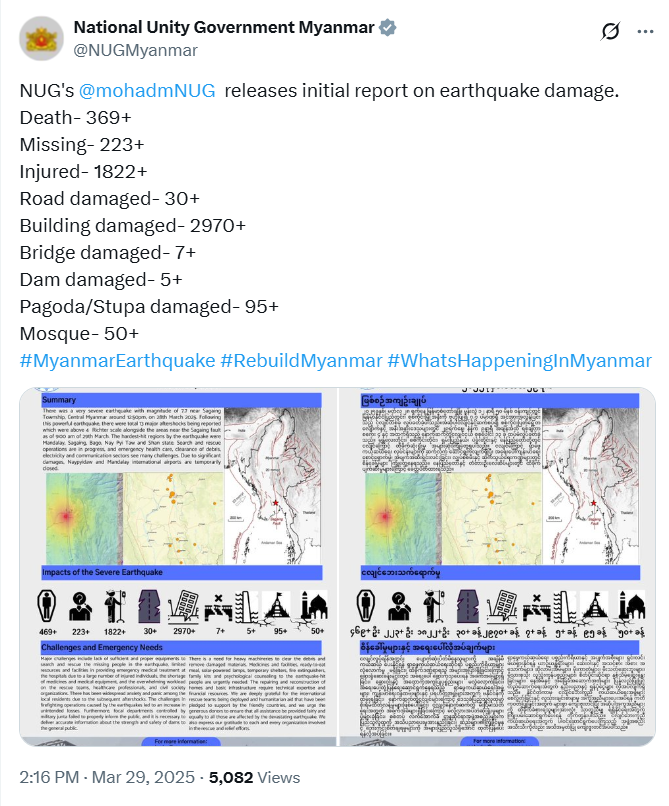

缅甸民族团结政府3月29日在X平台发布统计数据称,本次地震已导致缅甸超过3000座建筑受损,其中包括超过95座寺庙或宝塔。包括阿难陀寺佛塔、宾达亚修道院佛塔在内的多座缅甸知名佛塔建筑在地震中被损毁。

3月29日,缅甸民族团结政府在X平台发布的推文截图。

截至目前,本次缅甸地震已造成2719人遇难,另有4521人受伤,约441人失踪。缅甸领导人敏昂莱表示,实际遇难人数可能将超过3000人。

综上所述,尽管3月28日发生的缅甸大地震造成当地众多建筑被毁,但网传展示“蒲甘古城震后画面”的视频是由AI生成的。部分视频截去了标注有AI模型的水印。

据缅甸曼德勒省良乌镇消防部门消息,3月28日的大地震中,位于蒲甘古文化区的蒲甘佛塔没有受到重大损坏。

上一篇:玫瑰花和茶花可以洗澡

下一篇:狗狗试吃摊位前犹豫不决

有话要说...